Wenn Sie wegen Sexueller Nötigung (§ 177 StGB) eine Vorladung der Polizei bekommen haben, wenden Sie sich so schnell wie möglich an einen erfahrenen Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Versuchen Sie auf keinen Fall, den Vorwurf selbst richtig zu stellen. Nur ein versierter Strafverteidiger kann beurteilen, wann es für Sie besser ist, zu schweigen.

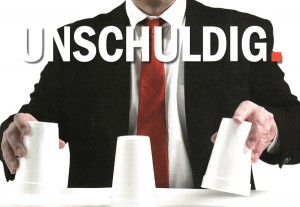

Einen versierten Strafverteidiger haben Sie auf dieser Seite gefunden. Was sie sonst noch über den Vorwurf der Sexuellen Nötigung wissen sollten, habe ich in hier Kürze zusammengefasst.

Die Straftat „Sexuelle Nötigung“ umfasst unter anderem die (umgangssprachliche) Vergewaltigung, ist aber deutlich weiter gefasst. Wesentlicher Inhalt ist in allen Varianten die Vornahme sexueller Handlungen an einer anderen Person gegen deren Willen. Für die Verteidigung gegen diesen Vorwurf kommt es daher insbesondere darauf an herauszuarbeiten, inwieweit sexuelle Handlungen nicht auch einvernehmlich gewesen sein könnten. Hier liegt meist die beste Chance für die Verteidigung.

Besonders schwer ist die Sexuelle Nötigung dann, wenn die Tat mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist oder von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.

Eine weitere Verschärfung der Strafandrohung sieht das Gesetz vor, wenn der Beschuldigte eine Waffe geführt hat; nochmals strenger ist die Strafandrohung, wenn die Waffe auch benutzt wurde oder durch die Tat Verletzungen verursacht wurden.

Insbesondere in den schweren Fällen sind Tatvorwürfe aus dem Sexualstrafrecht verbunden häufig mit der Durchsuchung der Wohn- oder Geschäftsräume, manchmal sogar mit dem Erlass eines Haftbefehls. Deshalb muss mit besonderer Dringlichkeit gehandelt werden, sei es, weil solche Zwangsmaßnahmen bereits stattgefunden haben, sei es, dass solche Zwangsmaßnahmen unmittelbar bevorstehen könnten.

Besonders schwierig ist die Verteidigung gegen Sexualdelikte deshalb, weil häufig außer dem mutmaßlichen Geschädigten keine Zeugen existieren. Die Verteidigung gegen den Tatvorwurf wird dann schnell zu einem Kampf zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem mutmaßlichen Opfer. Polizei und Öffentlichkeit, aber auch Staatsanwaltschaft und Gericht schlagen sich in diesen Fällen besonders häufig und vorschnell auf die Seite des mutmaßlichen Opfers.

Die Verteidigung wird dann auch zu einem Kampf gegen die Vorverurteilung, der ohne fachkundigen Beistand praktisch nicht zu gewinnen ist.

Dies ist der zweite Teil meines Beitrags über das neue Fahreignungsregister. In diesem Teil geht es vor allem um die Regelungen im Übergangszeitraum. Vorab noch einmal zur Erinnerung: Das neue Fahreignungsregister tritt zum 1. Mai 2014 in Kraft. Bis dahin läuft alles weiter wie gehabt. Was aber passiert dann mit den Punkten? Ist es sinnvoll, bis dahin noch irgendetwas zu tun?

Dies ist der zweite Teil meines Beitrags über das neue Fahreignungsregister. In diesem Teil geht es vor allem um die Regelungen im Übergangszeitraum. Vorab noch einmal zur Erinnerung: Das neue Fahreignungsregister tritt zum 1. Mai 2014 in Kraft. Bis dahin läuft alles weiter wie gehabt. Was aber passiert dann mit den Punkten? Ist es sinnvoll, bis dahin noch irgendetwas zu tun? Wissen Sie, was Betrug ist? Sind Sie schon einmal betrogen worden? Oder haben Sie vielleicht sogar selbst jemanden betrogen? Das kommt häufiger vor, als man denkt.

Wissen Sie, was Betrug ist? Sind Sie schon einmal betrogen worden? Oder haben Sie vielleicht sogar selbst jemanden betrogen? Das kommt häufiger vor, als man denkt. Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen gegen einen bekannten Sport-Funktionär beschäftigt sich die Presse vermehrt mit der so genannten strafbefreienden Selbstanzeige, § 371 Abgabenordnung (AO). Leider finden sich in der Berichterstattung etliche Irrtümer und Halbwahrheiten.Dieser Artikel dient dazu, Sie über die Rechtslage zu informieren und einige häufige Irrtümer richtig zu stellen.

Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen gegen einen bekannten Sport-Funktionär beschäftigt sich die Presse vermehrt mit der so genannten strafbefreienden Selbstanzeige, § 371 Abgabenordnung (AO). Leider finden sich in der Berichterstattung etliche Irrtümer und Halbwahrheiten.Dieser Artikel dient dazu, Sie über die Rechtslage zu informieren und einige häufige Irrtümer richtig zu stellen. Der Normalfall

Der Normalfall